ふたたび小野不由美氏の「十二国記」シリーズです。前回は「あんなにたくさん読めない。1冊だけ読んで判断したい」と言われたら?という無茶ぶりな設定でしたが、今回も無茶ぶりです。「短編なら何がお勧め?」と聞かれたら…。わたしなら断然「青条の蘭」です(2023.11.17)

〈PR〉

目次

十二国記の短編は10作品

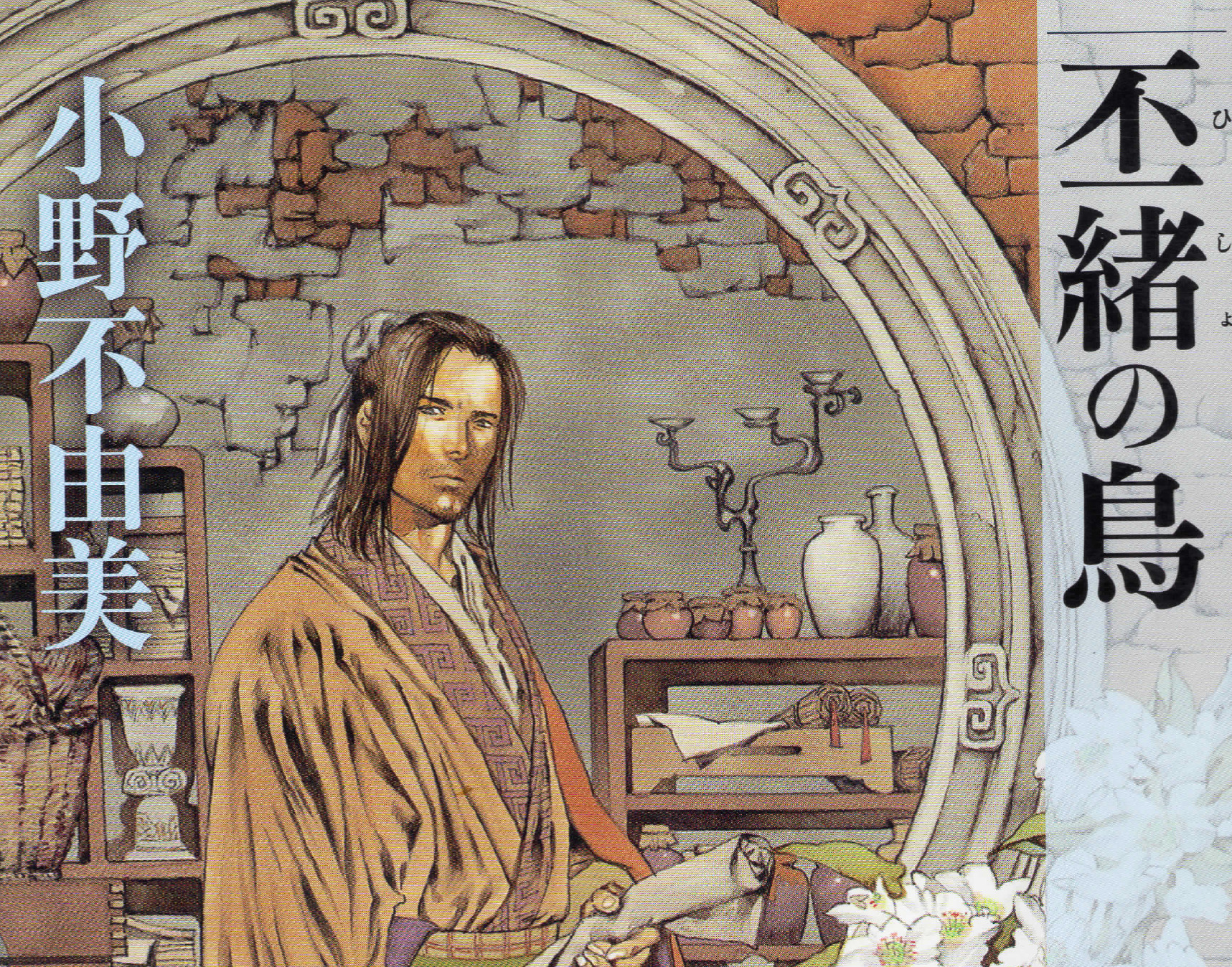

十二国記シリーズには、いくつかの短編があります。わたしが把握する限り、短編集「華胥の幽夢」(かしょのゆめ)所収の5篇、同じく短編集「丕緒の⿃」(ひしょのとり)所収の4篇、そして「十二国記」30周年記念ガイドブックに収められた、幻の外伝と言われる「漂泊」の合計10作品です(違っていたらごめんなさい)

どの国が舞台かも楽しみ

わたしが一番に推す「青条の蘭」は「丕緒の⿃」の1篇です。あらすじを公式ホームページから引用しましょう。

希望を繋ぐ苗を届けるため、王の許へ走る役人・標仲の物語。

山を守る役人は、ある日、立ち枯れていく林を見つける。原因は山毛欅の疫病だった。山が壊れれば里も生命も壊れてしまう……。疫病の薬となる苗を届けるべく、王の許を目指す標仲だったが――。己の仕事を成し遂げようとする、ひたむきな生き様が胸を打つ。

実は、この「丕緒の⿃」に収められている他の短編は、どの国が舞台の物語か読んでいてすぐにわかります。

特に表題作の「丕緒の⿃」や、書き下ろしの「風信」は、陽子の物語で描かれる慶国が舞台であり、時期も先王の専横ーー女性をすべて国外追放ーーで混乱と疲弊の真っただ中にある慶国で苦しむ役人や民が主人公です。

それに対して「青条の蘭」は、いつ、どの国の物語かが明かされません。

最後の最後まで国名は書かれていませんが、それだけに国の名前と時期が類推できるくだりになって、どっと涙があふれるーーそんな仕掛けになっています。

もっとも、これはさすがに十二国記シリーズを読んでいる人だけにあてはまる話。でも、いままで十二国記を読んだことがないという人でも、「青条の蘭」は深く静かな感動が胸のうちに必ず沸き起こるでしょう。

(なお、先に触れた公式ホームページは、なぜか、どの国の物語かを記しているので、知らないで読みたいという方はご注意ください)

苗を背負って走る下級役人

主人公は、先のあらすじで「王の許へ走る役人・標仲」と書かれていますが、下級役人の標仲を含めて、無名の民が主人公です。

小雪の舞う夜の中、鈍銀の木に凭れて男は一人、蹲っている。

「青条の蘭」はこんな書き出しで始まります。

物語は、あらすじにある通り、極寒の中、山毛欅(ぶな)の疫病の薬となる苗を王宮に届けようとする標仲の今の姿と、疾病の広がりに抗う標仲らの過去が交錯して進みます。

先代の王の暴政とその後の王不在の時期で荒廃をきわめた国土で、最初に山毛欅の疫病に気づいたのは標仲の旧友、包荒(ほうこう)だった。

標仲は最下層の小役人とはいえ国官だったが、包荒は郷里がある郷の官吏で、山野の保全をつかさどる山師(さんし)だった。

生活も命も呑み込まれる

山毛欅が石化したように色が抜けているーー。そんな小さな変化に気づいた包荒は、年々、疾病が広がっていくことに危惧を抱き、標仲に訴えた。

「ーーこのままでは山が壊れて、里も民の生活も命も呑み込んでしまう」

山毛欅が枯れて実がなくなれば山の動物たちは山を降りて田畑を荒らす。熊が人を襲い、鼠が穀物を奪う。山毛欅の山林の保水機能が失われ、雪解け水が襲う。山が崩れるーー。

ようやく包荒の危機感を理解した標仲は、包荒、そして猟木師の興慶とともに、疾病に効く野木探しに奔走した。

「新王践祚」の報

標仲たちは数年がかりで各地を探してまわり、ようやく探し当てた薬になる野木ーー青条の蘭を見つけ、さらに苗にするところまで成功した頃、「新王践祚(せんそ)」の報が伝わってきた。

「これで増やせる」

包荒は喜びに眼を輝かせた。

「王に願ってもらえばいい。路木に願ってもらえば、翌年には国中の里木に実が生る。生った実を育てる方法さえ教えてやれれば」

このあたりは異世界の”ことわり”なのでわかりにくいかもしれませんが、十二国の世界では人の子も含めて動植物は木になります。そういう木を里木と呼びます。

ところが、下級役人たちゆえ、王に伝えるすべがない。国官である標仲が上役に伝えても、書状を送ってもなしのつぶて……。

極寒の山中の難路行

やむにやまれず標仲自ら王宮に届けるしか方策がないーーということで、標仲による極寒の山中の難路行となります。

「やめたほうがいい。本当に少しだけ、天候の様子を見ちゃどうだい?」

宿の主人に止められた。「おじさん、駄目だよ」とかたわらの少年に止められた。荒廃した地にあって家族を失った男と、行き倒れていた少年が寄り添って暮らす宿だった。

宿の主人の言うとおり、横殴りの雪で前に歩けない。愛馬はすでに倒れ、歩いて行くしかない。なんとか吹雪の平原を抜けると、明かりが見えた。老人がひとり焚火をしていた。

老爺から石を受け取った。懐に入れ、立ち上がる。夫婦が怪訝そうに標仲を見た。

「どうしたんだい」

「あんた、まさか、まだ先に行こうってのかい」

老爺は狼狽えたように止めた。

「やめておきな。今日は無理だ。酷い小屋だが泊まっていったほうがいい」

老夫婦に礼を言って小屋を出てしばらくすると、「あんたーー駄目だ。そっちじゃない」と声がかかった。先に世話になった老爺だった。

「間に合って良かった。ーーそっちは駄目だ。道が崩れた痕なんだ」

「この雪だ。間違えるんじゃないかと思ったんだ」

老爺は街の門前まで案内してくれた。だが、ここでやめるわけにいかない。必死にとめる老爺に標仲を小金を差し出した。

「いらない。貰えない。それより本当に、それは無茶だ」

「急いでいるんだ。本当に、ありがとう」

標仲は老爺の手を握って、無理に小金を握らせた。あなたのためにも、次の里に辿りついてみせる。ーー胸の内に呟く。

一つでも先の里へ

標仲は何度も雪に足をとられ、風におされ転びかけた。

少しでも先へ。一つでも先の里へ。ーーある朝目覚めて、青条が枯れていることを知る。あのときもう少し走っていれば、と悔やむことだけはしたくない。

(略)

ーー立て。まだ陽がある。もう一つ先の里まで行けるはず。

自分を叱咤してみたが、足は震えるばかりで力が入らなかった。

一人で背負い切れるのか

そこに馬を持った男に声をかけられた。「どうした、大丈夫か」

馬を貸してくれと頼んだが断られた。では歩くしかない。「無理だ」といさめる男に対し「構うな。捨て置け」と返すと、男が「いい加減にしろ!」と怒鳴った。

「依怙地なこったな。だが、声ぐらい上げたらどうだ。なにやら背負い込んでいる様子だが、それはあんただけで背負い切れる荷なのかい」

標仲はその男を見た。

荷はーー重い。重過ぎる。

「……くれ」

うん?ーーと問い返す男は標仲を覗き込んだ。標仲は疲労で震える手を伸ばした。

「……助けてくれ」

標仲の手を、温かくがっしりとした男の手が捕らえた。

「王宮へ行かねばならないんだ。どうしてもーーどうしても、どうしても」

標仲は「枯れたら終わりなんだ。もう救う術がない」と続けた。

「救うって、何を」

ーー山を。ひいては、国を、民を。このいまだ傾いたままの国の未来を。

(略)

……新しい王が、受け取ってくれさえすれば。

そうか、と男は頷いた。標仲の身体を支え、背中の笈筺(おいばこ)を降ろさせる。

「駄目だ、これは」

「いいから」

男は笈筺を自身の肩に背負った。眼を細めて笑う。

「とにかく急いでいるんだろ? 分かったよ」

「希望」という名のリレー

さて、ここからいよいよ青条の蘭を入れた笈筺ーー「希望」という名のリレーのはじまりです。

「とにかく行けばいいんだろう。分かったから、とにかく寝ていろ」

「なんだか分からないけど、国のためなんだってさ。王宮に届けないといけないんだ。できるだけ早く」

「きっと王様が助けてくださるよ」

ーーおじさん、お願い。

もうこのあたりは涙をおさえることができず、ただ「早く、早く」と気持ちを急かされながらページをめくることになります。

民の視点の物語

作家の辻真先氏が記す「丕緒の⿃」の解説は、「十二国記」の魅力をとてもよく言い表す一文です。

辻氏は「異世界ファンタジーの多くは、疾走する英雄たちの威風に焦点を合わせ、その言行を歌い上げる。読者の胸はスカッとする。決して自分にできないことを、絵空事のヒーローたちがやってのける」と記し、こう続けます。

ところが『十二国記』は、断固として民の視点にこだわり抜く。(略)”決して自分にできないこと”ではなく、必ず”自分にだってできること”があると思い知るーー自分を発見する喜びと表裏一体だから、読む者の心をいつまでも揺さぶりつづけるのだ。

「青条の蘭」はまさに民の視点の物語です。「希望」という名のリレーを紡ぐ民たちの姿に涙してください。

(しみずのぼる)

〈PR〉