キース・ピータースンの〈ジョン・ウェルズ記者〉シリーズも、いよいよ3作目「夏の稲妻」(原題:The Rain)です。本筋は前作に勝るとも劣らぬスリリングな展開ですが、そちらよりも気になるのがウェルズを慕う女性記者ランシングの恋の行方です。いよいよ新たな展開を迎えます(2024.1.17)

ウェルズに失職の危機

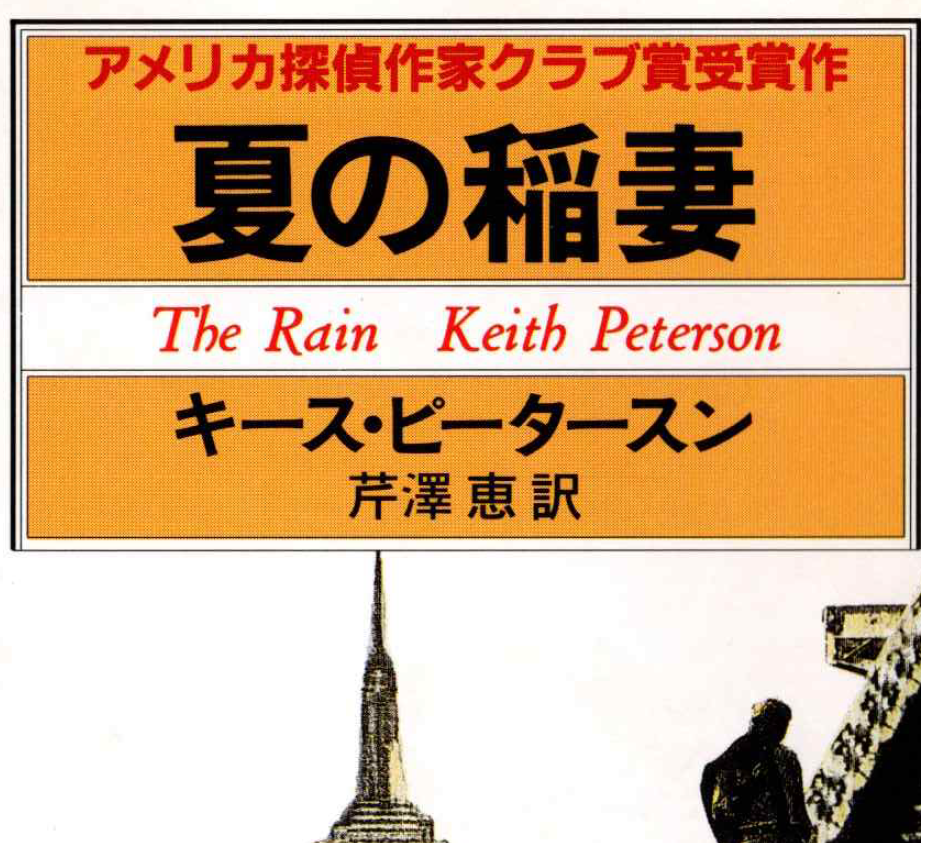

最初に「夏の稲妻」のあらすじを紹介しておきます(創元推理文庫の背表紙から)

情報屋のケンドリックから数枚の写真を見せられたのは、八月の暑い盛りのことだった。上院選立候補中の議員がSM行為? ウェルズは慎ましく情報提供の申し出を断ったが、翌月ケンドリックは死体となって発見された。失職の危機に瀕したウェルズは、職業生命を賭けて卑しき街をさ迷うが……。夏の終わりに、彼が到達した真実とは? MWA最優秀ペイパーバック賞に輝く第三弾!

ケンドリックから持ち掛けられたスキャンダル写真の買い取りを、ウェルズはなぜ断ったのか。

「はっきり言おう」とわたしは言った。「これは記事じゃない」

「何だって?」

「これは記事じゃない。アビンドンは上院議員に立候補しているんだ。教皇になろうとしているわけじゃない。彼の私生活は彼のものだ」

だが、断った翌日、ケンドリックは死体となって発見された。ウェルズが見た写真もなくなっていた。ウェルズは親しいゴッドリーブ警部に写真の存在を教えたが、警察から情報が洩れて翌日にはニュースになった。ウェルズは新聞社の首脳陣から召喚され、独断でスキャンダル写真を記事にしなかった判断を問われた。

「とんまの戯言です」

ウェルズの”査問”の場面を紹介しましょう。

「アビンドンが写真のようなことをしたのは、今回が初めてじゃないはずだ。そうするのが習慣になっていたのは疑いを容れない。そして、なんと言っても、有権者にはそれを知る権利がある。絶対的な権利がある。いいか、この男は上院議員に立候補している男なんだ。つまり、きみはケンドリックの写真を突っ返した時点で、事実上モラルを窓から放り捨てたわけだ。憲法修正第一条をその手でひねり潰してしまったんだ」

「それだけじゃない。ケンドリックの写真を突き返した時点で、きみはわれわれをどんな立場に追いやったかわかっているのかね? これで、この次どこかの情報屋が今回のと似た類いのネタを仕入れたとしても、まず絶対にわれわれのところに話を最初に持ち込むことはないだろう。そいつはこう言うんだ。『ああ、《スター》ね。あそこはだめだ。何しろお上品だからな』」

ウェルズは手がふるえ、汗だくになりながら、どうにか答えた。

「そうですね」「あなたの言うことは、とんまの戯言です」

ウェルズは続けた。

「いろいろ御託を並べても、本気になって考えているわけじゃない。モラルも有権者の権利も、何ひとつ本気で気にしていない。あなたの頭にあることは発行部数を伸ばすことだけだ。紙面にセックス絡みの記事を盛り込むことだけしか考えてない」

そして、ウェルズはこう締めくくった。

「さっさと言ったらどうです。おまえは馘だと言えばいい。さあ。これ以上あなたがたと話をして、無駄な時間を使いたくない」

「スクープをさらってこい」

しかし、社主の言葉は意外なものだった。

「わかった。今週いっぱいやろう。この件でスクープをさらってこい」

「まずは写真を手に入れて、女を見つけるんだ。内容は問わない。ともかく、この件でうちの新聞が他紙を出し抜いてトップに立てればそれでいい」

こうしてウェルズは写真と女を探すことになり、最後は事件の真相を探り当てることになります。

さて、ここからは女性記者ランシングとウェルズについて書きましょう。

「そんな眼でこっちを見るな」

ウェルズの口癖は「そんな眼でこっちを見るな」です。シリーズ1作目から、このセリフが登場します。

マッケイはタブロイド判の新聞を手に取ると、三面を開き、向い側のデスクに寄りかかって記事を読みはじめた。「ふうん」と彼は言った。「うん、いいな。いいですよ、ウェルズ。すごく、いい」ランシングもデスクに寄りかかり、マッケイの肩越しに紙面を覗きこんだ。

(略)

ランシングが記事から眼を離してわたしのほうを見上げると、頷いてみせた。そして笑みを浮かべた。

「そんな眼でこっちを見るな、ランシング」とわたしは言った。

(「暗闇の終わり」より)

「暗闇の終わり」の頃は尊敬するスター記者への羨望の色がにじむ視線だったのでしょうが、次第にそれ以上の感情が込められてきます。

第2作「幻の終わり」では、いよいよウェルズを想う気持ちが周囲にもわかるほどになってきます。コルトが殺害される前夜、ウェルズにこう言います。

「あの娘はあんたに夢中だってことだよ」「あんたを見る眼でわかる」

そんなランシングですが、「夏の稲妻」では終始いらだち、ウェルズにも八つ当たりを繰り返します。その途中途中にはさまれる母親からの電話……。

「おめでとうって言って」

ウェルズが写真の女を探し出したものの、女に同情を寄せる言葉を口にしたとたん、ランシングは「あなたはスクープのネタをつかんだ。それをみすみす取り逃がす余裕なんて、今のあなたにはないはずよ」と言って、溜まっていた感情をついに爆発させる。

「わたしは認めないわ。娘に自殺されたからって、こんなふうに……むちゃくちゃなくだらない生き方をしているからって……誰の手も届かないところに納まっている権利なんてないはずよ。どんなことに対しても、自分の気持ちを押さえ込んでしまう権利なんてないはずよ。どんなことに対しても、そんなことしていいわけないでしょう? わたしに対してもよ!」ランシングはそこまで言うと一歩あとずさり、両手で顔を覆った。そして肩を震わせ、激しく泣きだした。

ランシングの感情の爆発に戸惑うウェルズが「どうしたって言うんだ?」「いったい何があったんだ?」と訊ねた。

再び、彼女は今にも泣きだしそうな顔になった。「なんでもないわ」と囁くような声でランシングは言った。「本当になんでもないの。ただ、おめでとうって言って、ウェルズ。わかった? ともかく、おめでとうって言って」

「なんなんだ、いったい」

「わたし、結婚するのよ」

相手は夏の休暇で知り合った金持ちの青年。ランシングの母親が気に入り、求婚に応じるよう電話で連日迫っていたのだった。

「そうか」とわたしは言った。しばらくして、わたしは立ち上がった。そして手を伸ばし、ランシングの髪に触れた。彼女の髪はとても柔らかだった。

「わかるだろう?」とわたしは言った。「こういうことでは、おまえさんを助けてやることはできそうにない」

鏡に映る顔に新しい悲しみ

しかし、ランシングの婚約は、ウェルズに自身の気持ちと向き合うきっかけになった。

彼女の唇が開き、わたしを見つめるブルーの眼の中で瞳孔が大きくなるのを見ると、ほかのことはほとんど何も考えられなくなる。ランシングが三十になるときには五十になり、彼女が三十五になるときには、おそらくわたしはもう死んでいるだろうということ以外は。

ウェルズは鏡に映る自分の顔を眺めた。

そこには悲しみが、古い悲しみに混じった新しい悲しみが、彫り込まれていた。

両想いなのに前に進めない……。そんなふたりの恋心に何ともやるせなくなります。

それだけに、ウェルズが事件を解決し、記者生命をつなぎとめた物語のラストがとても心に沁みるのです。

ふたりの恋の行方は、次作でシリーズ最終作「裁きの街」(創元推理文庫)へと続きますので(だからネタバレと怒らないでください)、余計な言葉をはさまず、ラストの場面をそっくりそのまま紹介して、この文章を終えたいと思います。

囁くような声で「そんな眼で…」

事件の真相を記事に書き上げ、そのまま机で一夜を明かしたウェルズは、ランシングに起こされた。「きっとここにいると思ったわ」

「彼と結婚するのはやめたわ」とランシングが言った。

「誰のことだ」

「ちょっと、ウェルズ!」

わたしは笑い声をあげて言った。「わかったよ」

ランシングは深呼吸をひとつしてから口を開いた。「わたしは彼のことを愛していない」と彼女は言った。「だから彼と結婚するのはやめたわ。母にはそれで納得してもらうしかないわ」

わたしは煙草を吸い、「そうか」と言った。

「あなたに知ってほしかったの。わたしがそういうふうに決めたって知ってほしかったの」

「そうか」

(略)

ランシングは立ち上がると、わたしの顔を見上げた。次の瞬間、彼女の表情が和らいだ。彼女が溜め込んでいた悲しみが、ブルーの眼のなかに浮かび上がってきた。ランシングは唇をすぼめると、わたしのほうに身体を寄せるようにした。ことばにできない何かを懇願するように。

「そんな眼でこっちを見るな、ランシング」とわたしは囁くような声で言った。

それから、手を伸ばして、わたしは彼女の頬に触れた。わたしたちはそうやって長いこと、何も言わずにそこに立っていた。

(しみずのぼる)